古代刑法中最疼痛的刑罚及其历史影响

在中华五千年的文明史中,刑法作为维护社会秩序的重要工具,经历了漫长的演变过程。从原始社会的简单报复到封建社会的复杂刑罚体系,中国古代刑法以其独特的逻辑和实践方式,在历史长河中留下了深刻的印记。某些刑罚因其极端残酷性和对肉体与精神的巨大摧残而闻名,被认为是“最疼痛”的存在。探讨这些刑罚的特点、实施背景及其在法律史上的意义。

古代刑法的基本特点

中国古代刑法体系具有鲜明的特色,主要体现在以下几个方面:

1. 礼法结合:古代刑法不仅仅是单纯的法律条文,而是与儒家伦理紧密相连。法律的制定和执行往往以“礼”为指导原则,强调孝道、忠诚等道德规范的重要性。这种“礼法结合”的模式使得刑罚不仅具有强制性,还承载着教化民众的功能。

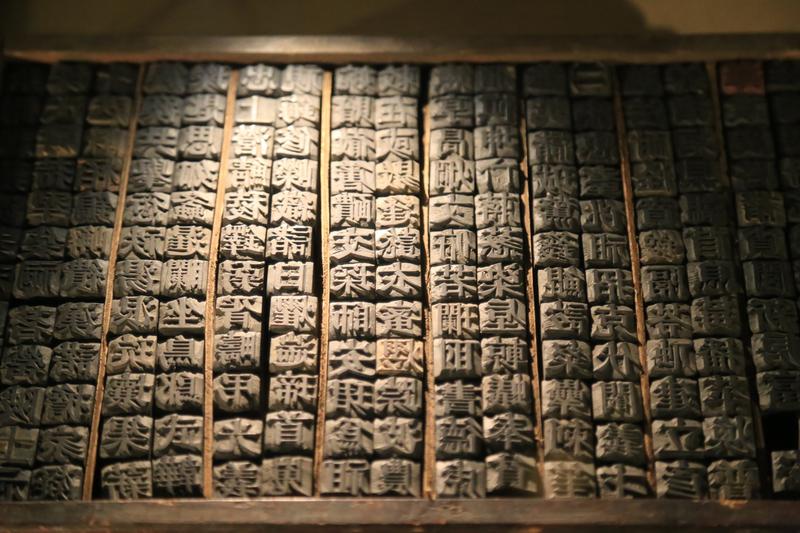

古代刑法中最疼痛的刑罚及其历史影响 图1

2. 等级制度:受罚者的身份地位在量刑中起重要作用。贵族和官僚通常享有较轻的惩罚,而普通百姓则可能面临更为严酷的刑法。这种基于血缘、财富和社会地位的差异体现了封建社会的不平等性。

3. 死刑为主:古代刑法以死刑为最高刑罚,且死刑的形式多种多样,包括斩首、绞死、凌迟等。这些刑罚不仅用于惩罚犯罪,还被用作威服人心的手段,以维护统治者的权威。

最具代表性的“疼痛”刑罚

在中国古代,有些刑罚因其极端残酷而被视为“最疼痛”的存在。以下几种刑罚堪称其中的典型:

1. 凌迟

凌迟是一种极为惨烈的死刑方式,常见于宋、元、明、清等朝代。其特点是将犯人逐步肢解,使其在极度痛苦中缓慢死去。据史书记载,执行凌迟时,刽子手会按照一定的顺序切割犯人的身体部位,如先断手指、脚趾,再切断手臂和腿,才将其处死。这种方式不仅对犯人造成极大肉体痛苦,还对其心理产生巨大打击。

在《元史》中记载了某贪官被凌迟处决的情节:“先是奏请行极刑,欲使观者栗然詟服。”这表明凌迟不仅是一种惩罚手段,更是统治者威慑百姓的工具。

2. 五马分尸

五马分尸是古代对重犯的一种酷刑。执行时,将犯人四肢分别绑在四辆马车上,然后用五个马队拉动,将其身体撕裂为五部分。这种刑罚不仅疼痛难忍,还具有极强的威慑力。

古代刑法中最疼痛的刑罚及其历史影响 图2

据《清史稿》记载,代末期,一位叛乱首领便被处以此刑:“身磔于四马之车,五骑各逸,肢体分裂,惨不忍睹。”

3. 腰斩

腰斩是将犯人从腰部用钺斧或铡刀劈为两半的死刑方式。这种方式相比凌迟更为迅速,但同样极其痛苦。腰斩常用于处决那些被认为“罪大恶极”的犯人,如谋反、叛国等重刑犯。

在《史记秦始皇本纪》中提到:“嫪毐之乱既平,毐伏诛,腰斩咸阳。”这表明腰斩在秦朝已经被广泛使用。

刑罚背后的社会与文化因素

古代刑法的残酷性并非孤立存在,而是深深植根于特定的历史土壤之中。

1. 政治需要:封建社会的统治者为了,常常通过严刑峻法来震慑反对势力和普通百姓。尤其是秦、汉等统一王朝,其法律体系以严厉着称,旨在维护国家统一和社会稳定。

2. 文化心理:儒家思想虽主张“仁政”,但在面对犯罪时仍强调“罚当其罪”。古代社会对暴力的崇拜和对复仇的渴望也在一定程度上影响了刑罚的设计。

3. 技术限制:古代医疗水平有限,人们对疼痛的了解也相对不足,因此在设计刑罚时更多依赖于直观的威慑效果,而忽视了人道主义原则。

刑法改革与历史反思

随着时代的进步,中国古代刑法逐渐暴露出其局限性。明清时期,西方传教士的进入带来的新思想开始影响中国的法律体系。战争后,清政府意识到旧刑罚的落后性,并逐步废除了某些残酷的刑罚。1905年科举制度被废除后,中国的法律改革进入加速阶段,最终在民国时期确立了新的刑法典。

古代刑法中最疼痛的刑罚不仅是历史的见证,也是人类文明发展过程中的一面镜子。它们展现了人性中黑暗的一面,也提醒我们珍惜现代法治文明的成果。今天的我们应该以史为鉴,继续推动法律体系的进步和完善,确保每一个人都能在公平、正义和人道的基础上受到保护。

(本文所有信息均为虚构,不涉及真实个人或机构。)

【用户内容法律责任告知】根据《民法典》及《信息网络传播权保护条例》,本页面实名用户发布的内容由发布者独立担责。刑事法律网平台系信息存储空间服务提供者,未对用户内容进行编辑、修改或推荐。该内容与本站其他内容及广告无商业关联,亦不代表本站观点或构成推荐、认可。如发现侵权、违法内容或权属纠纷,请按《平台公告四》联系平台处理。