古代刑罚浸猪笼|解析其历史发展与制度影响

中国历史悠久,古代社会在长期的发展过程中形成了独特的法律体系和社会治理模式。“浸猪笼”作为一种特殊的惩治女性的刑罚方式,虽未见于正史记载,却在民间传说和地方习俗中有所体现。这种刑罚主要针对那些被认为有不端行为或违反夫权的女子,在缺乏直接证据的情况下由家族长辈或地方势力实施,具有明显的野蛮性和报复性特征。

从法律制度的角度出发,系统梳理“浸猪笼”这一刑罚的历史背景、适用范围及其在古代社会中的实际作用,并探讨其背后体现的传统法律观念与社会伦理关系的矛盾。通过对相关历史文献和民间记载的研究分析,我们将揭示这一特殊刑罚所承载的社会文化意义,以及它对于理解中国古代法律体系的独特价值。

浸猪笼的历史发展与概念解析

“浸猪笼”,是指将女性罪犯或嫌疑人放入特制的竹笼中,投入水中进行惩罚的一种处置方式。这种刑罚的实施通常基于以下假设:如果被浸之人无罪,她将在水面上漂浮;反之,则会下沉至水底。这一现象被称为“沉塘验法”。

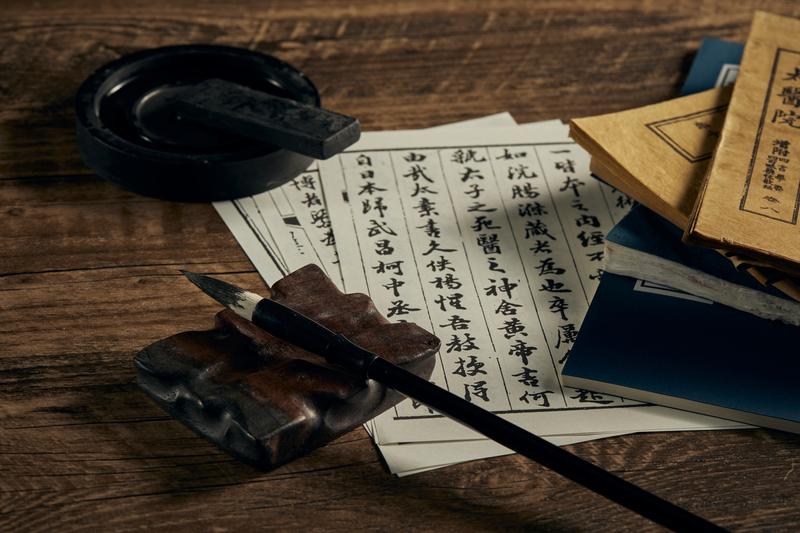

古代刑罚“浸猪笼”|解析其历史发展与制度影响 图1

此类刑罚最早可追溯至宋元时期,主要流行于南方地区。根据民间传说,《大宋提刑官》等小说和影视作品中均有所提及。作为一种非正式的民间刑罚,“浸猪笼”并未纳入国家法律体系,而是地方氏族势力维护家族道德标准的重要手段。

从法理学角度看,“浸猪笼”反映了古代社会对女性贞操问题的高度关注以及“清誉高于生命”的价值取向。这种刑罚方式既是对女性行为的严格限制,也是男性主导的社会秩序的一种象征性表达。

浸猪笼适用范围及其法律争议

通过梳理相关历史资料和民间故事,“浸猪笼”主要适用于以下几种情形:

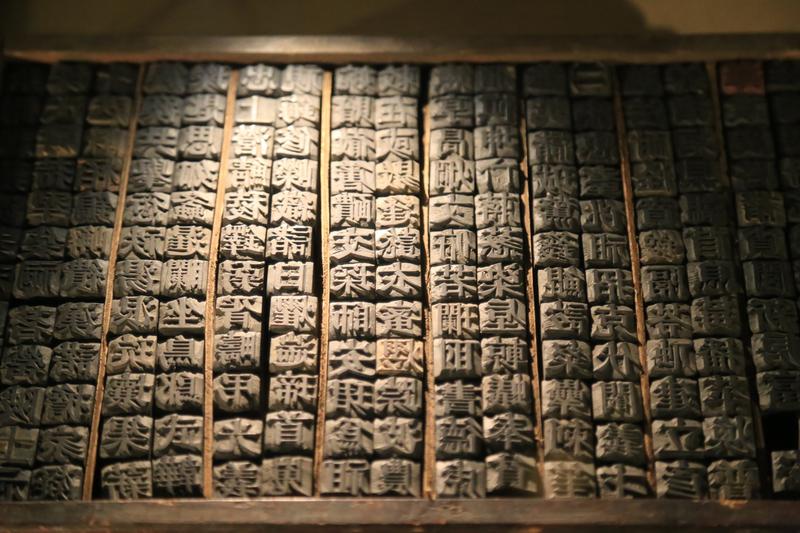

古代刑罚“浸猪笼”|解析其历史发展与制度影响 图2

1. 婚姻中的不端行为:新婚妻子在婚礼前被发现失去贞节,或婚后被认为与他人有染;

2. 家族内部纠纷:家庭成员之间因财产分配、继承问题发生矛盾时,常以此方式威胁或惩罚相关女性;

3. 道德指控:任何被认为有悖于传统伦理规范的女性行为,如与外界接触过多、表达独立见解等。

从法律史的角度来看,“浸猪笼”反映了以下几个重要问题:

1. 非法证据获取:这种刑罚往往基于未经证实的指控,严重违背了“无罪推定”的现代法治原则;

2. 私刑泛滥:地方势力利用自身影响力,逃避国家法律程序,破坏司法公正性;

3. 性别歧视:这一刑罚方式本质上是对女性群体的社会压迫,体现出男权思想在法律领域的主导地位。

浸猪笼的实际实施过程与社会影响

根据现有记载,“浸猪笼”的具体操作分为以下几个步骤:

1. 准备阶段:打造特制的竹笼,并在塘池中备好冷水;

2. 实施阶段:将被惩戒者置入竹笼,缓慢放入水中观察反应;

3. 结果判定:根据被浸者的浮沉情况决定后续处理。

从社会心理学视角分析,“浸猪笼”不仅是一种肉体惩罚方式,更是一种精神威慑手段。通过公开羞辱和恐吓,达到震慑其他女性、维护家族威严的目的。

长期来看,“浸猪笼”的泛滥使用严重破坏了古代法律体系的严肃性和公正性,加剧了社会矛盾,并影响了基层治理效能。这种野蛮做法最终在明清时期随着地方自治制度的改革而逐渐被废止。

现代视角下的历史反思

在当代社会回顾“浸猪笼”这一刑罚时,我们不禁要问:古代法律体系为何会容忍甚至鼓励此类不人道的行为?这背后反映了怎样的文化心理和制度缺陷?

从法理学角度分析,“浸猪笼”的存在暴露了以下几个深层次问题:

1. 权力结构失衡:地方父权制的过度膨胀,导致普通民众特别是女性缺乏基本的法律保护;

2. 法律与道德混淆:传统社会过分强调伦理教化功能,忽视了法律程序的基本要求;

3. 司法独立性缺失:地方势力干预司法、主导案件处理的现象严重。

这些问题在现代社会的法治建设中得到了深刻反思和改进。通过建立健全司法体系、保障公民权利、强化法律监督等措施,我们逐步构建起更加公正合理的社会治理模式。

“浸猪笼”作为一种消亡于历史长河中的特殊刑罚,既是古代社会道德裁判机制的产物,也反映了中国传统法律文化的特殊性。通过对这一刑罚方式的研究分析,我们可以更深刻地理解中国古代法律体系的特点及其局限性,为现代法治建设提供重要的借鉴意义。

在深入挖掘历史文化内涵的我们也要继续推进法治宣传教育工作,提高全民法律意识,确保在背景下能够更好地继承和发扬中华优秀传统文化中蕴含的正义精神。

(本文所有信息均为虚构,不涉及真实个人或机构。)

【用户内容法律责任告知】根据《民法典》及《信息网络传播权保护条例》,本页面实名用户发布的内容由发布者独立担责。刑事法律网平台系信息存储空间服务提供者,未对用户内容进行编辑、修改或推荐。该内容与本站其他内容及广告无商业关联,亦不代表本站观点或构成推荐、认可。如发现侵权、违法内容或权属纠纷,请按《平台公告四》联系平台处理。