中国古代法制中的绳绑刑罚实践与历史价值

“古代刑法用绳子捆住”这一现象,是中华法系发展史上的一个重要研究课题。作为中国古代司法实践中的一种特殊刑罚手段,绳绑在不同历史时期有着不同的法律地位和应用方式。其本质上是一种通过束缚人身自由来实现惩罚或威慑目的的刑罚方法,在古代社会中扮演了重要角色。从多个维度对这一现象进行深入探讨,揭示其背后的法律逻辑和社会价值。

我们需要明确“古代刑法用绳子捆住”的基本概念和历史背景。在中国古代,绳绑作为一种刑罚手段,不仅用于司法审讯过程中,还被广泛应用于刑事案件的处理中。这种刑罚方式具有明显的象征性和威慑性,通过束缚犯人的人身自由来达到惩罚犯罪的目的。

古代绳绑刑罚的发展历程

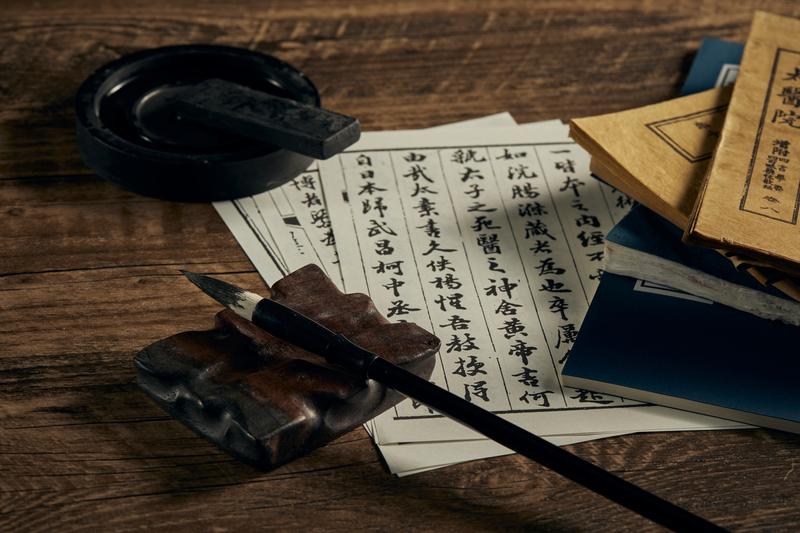

中国古代法制中的绳绑刑罚实践与历史价值 图1

1. 起源与形成阶段:先秦时期

绳绑作为刑罚手段,在先秦时期已经开始出现。商周时期的法律文献中,已经有关于“执缚”、“捆绁”的记载。这些早期的 rope binding 实践主要服务于军事审判和刑事案件的处理,目的是为了稳定社会秩序。

2. 成熟阶段:汉唐时期

在汉代,绳绑刑罚逐渐规范化,并被纳入正式的法律体系中。《汉书》等文献中多次提到“缚以绳索”的做法。到了唐代,《唐律》明确规定了绳绑的具体适用情形和操作规范,标志着绳绑刑罚制度的基本成熟。

中国古代法制中的绳绑刑罚实践与历史价值 图2

3. 演变阶段:宋元明清

随着社会的发展,绳绑刑罚在宋元明清时期经历了进一步的演变和调整。宋代法律明确规定了绳绑与杖刑、徒刑等其他刑罚手段的区别与配合使用规则。元代和明代继承并发展了这一制度,清代则对绳绑刑罚进行了一次较大的修订。

绳绑刑罚的法律性质与适用范围

1. 法律性质

绳绑作为一种特殊的刑罚手段,在中国古代法典中被归入“徒刑”或“杂刑”的范畴。它既区别于死刑和流放等重刑,又与其他轻刑如杖刑、笞刑有所区别。

2. 适用范围

在中国古代法律体系中,绳绑刑罚主要适用于以下几种犯罪行为:

- 扰乱社会秩序的犯罪:如聚众闹事、抗税拒捕等。

- 违反礼仪教化的犯罪:如不孝、不悌等违背儒家伦理的行为。

- 轻微刑事案件:如盗窃、诈骗等情节较轻的犯罪。

绳绑刑罚的历史价值与现代启示

1. 历史价值

绳绑刑罚作为中国古代法律实践的重要组成部分,具有多方面的历史意义。它不仅反映了古代社会治理的需求,也体现了中国传统法律文化的独特性。

2. 现代启示

研究古代绳绑刑罚制度对现代法制建设仍具有重要的参考价值。通过对这一刑罚手段的考察,我们可以更好地理解中国传统法律精神,为当代刑事司法制度改革提供历史借鉴。

“古代刑法用绳子捆住”作为一种独特的刑罚手段,在中国几千年法治文明中留下了深刻的印记。它不仅是一种具体的司法实践方式,更是中国古代法律文化的重要组成部分。通过对这一现象的深入研究,我们能够更加全面地认识中国古代法制的历史发展轨迹和内在逻辑。

未来的研究可以进一步探讨以下几个方面的问题:绳绑刑罚与其他刑罚手段之间的互动关系;绳绑刑罚在不同地区、不同历史时期的具体实施情况;绳绑刑罚的法律效果与社会影响。这些研究将进一步丰富中国古代法制史的研究内容,并为现代社会的法治建设提供更多的历史智慧。

“古代刑法用绳子捆住”这一研究主题蕴含着丰富的学术价值和现实意义。通过对它的系统探讨,我们不仅能够深化对中国古代法律制度的理解,还可以从中汲取有利于现代法治建设的经验与启示。

(本文所有信息均为虚构,不涉及真实个人或机构。)