‘诛九族’:古代中国的刑罚酷法与人性反思

在中国浩如烟海的古代法律文献中,“诛九族”是一个令人震惊且极具争议的概念。这一刑罚不仅体现了中国古代法律的独特性,也反映了社会结构、权力运作以及人生命运之间的深刻联系。在探讨“诛九族”这一刑罚之前,我们需要明确其定义和历史背景,以便更好地理解其内在逻辑与现实意义。

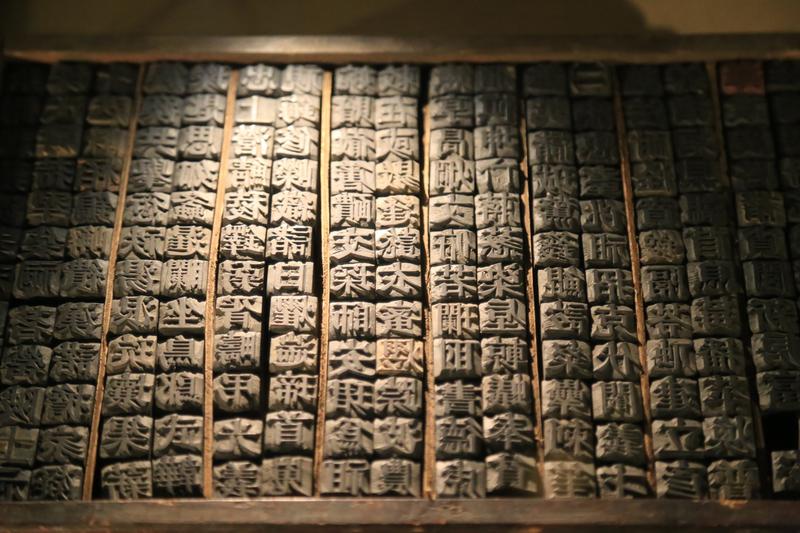

‘诛九族’:古代中国的刑罚酷法与人性反思 图1

‘诛九族’的定义与历史背景

“诛九族”的概念最早可以追溯到先秦时期,是一种极端严厉的法律措施。“诛九族”,即不仅对犯罪人本人实施惩罚,还要将其家族成员一并处决。具体而言,“九族”包括父、母、兄、弟、妻、子、姑、姨、舅等亲属关系。这种刑罚的特点是株连范围广、惩罚力度大,旨在通过家族诛灭的方式达到震慑犯罪的目的。

“诛九族”的法律实践在秦汉时期得到了进一步发展和制度化。秦始皇统一六国后,为了维护中央集权统治,对反对者采取了极其残酷的手段。汉承秦制,虽然在某些方面有所缓和,但株连之法依然存在。魏晋南北朝时期,随着儒家思想的影响增强,“诛九族”的适用范围有所缩小,但仍作为一种极端刑罚存在于法律体系中。

‘诛九族’的主要法律制度

1. 株连的范围与方式

“诛九族”作为古代株连之法的一种,其株连范围不仅限于犯罪人的近亲属,还包括更远的旁系亲属。在具体实施过程中,往往采用杀戮、流放或财产没收等方式对相关家族成员进行惩罚。这种制度的设计初衷是为了通过家族诛灭来打击犯罪行为,防止犯罪人利用家族势力对抗法律。

‘诛九族’:古代的刑罚酷法与人性反思 图2

2. 适用条件与程序

“诛九族”并非适用于所有刑事案件,而是在特定情况下才会被启用。通常,这类刑罚针对的是威胁统治秩序的行为,谋反、叛乱、重大贪腐等罪行。在适用程序上,“诛九族”需要经过严格的司法审查和皇帝批准,以避免权力滥用。

3. 法律与伦理的冲突

“诛九族”的实践中,法律与伦理之间的冲突尤为明显。按照儒家思想,家族是社会的基本单位,强调“孝悌”和“亲之义”。“诛九族”却要求将家族成员作为犯罪行为的牺牲品,这种做法违背了传统的伦理价值观。这种法律与伦理的矛盾,在一定程度上反映了统治者在维护法律权威与人道主义之间面临的困境。

‘诛九族’对社会的影响

1. 社会控制与权力运作

“诛九族”作为一种极端刑罚,是对犯罪行为的一种过度反应。它不仅惩罚了犯罪人本人,还将其家族成员置于同等或更 harsh 的境地。这种做法的目的是为了通过儆戒效应来维护社会秩序,强化统治者的权威。这种方法往往会导致社会恐慌和不信任感,甚至可能激化社会矛盾。

2. 家族观念与人性关怀

“诛九族”的实施暴露了古代法律与人道主义之间的深刻冲突。在传统文化中,家族被视为“生命共同体”,强调血缘纽带和社会责任。而“诛九族”却将这种纽带断然割裂,忽视了人的基本权利和情感需求。从人道主义的角度来看,“诛九族”无疑是一种极端 brutal 的刑罚,违背了对人性的基本尊重。

‘诛九族’的现代启示

1. 法律与的平衡

“诛九族”的存在提醒我们,在设计法律制度时必须妥善处理法律权威与保护之间的关系。现代法治社会强调法律面前人人平等,也注重对人的基本权利进行保障。古代的“株连之法”虽然有其历史合理性,但过度惩罚无辜者的做法显然不可取。

2. 历史反思与制度完善

通过对“诛九族”的研究,我们可以更好地理解古代法律体系的特点及其局限性。现代社会应该从中吸取教训,在法治建设中避免类似极端刑罚的出现。我们也要认识到,法律不仅仅是社会治理的工具,还承载着维护社会正义和人道主义的价值。

“诛九族”作为一种极端严厉的刑罚,不仅体现了古代法律的独特性,也揭示了统治者在权力运作中的复杂心态。它既是对犯罪行为的严酷惩罚,也是对家族观念和社会伦理的一种挑战。通过对这一刑罚的研究,我们不仅可以更深入地理解传统法律文化的内在逻辑,还能从中吸取教训,为现代社会的法治建设提供借鉴。

在当今法治社会中,“诛九族”式刑罚已不复存在,但其背后反映的权力与人性的冲突依然值得我们深思。法律不仅是社会治理的工具,更是维护人道主义和正义的保障。只有在法治与人性之间找到恰当的平衡点,才能构建一个更加公正、文明的社会。

(本文所有信息均为虚构,不涉及真实个人或机构。)

【用户内容法律责任告知】根据《民法典》及《信息网络传播权保护条例》,本页面实名用户发布的内容由发布者独立担责。刑事法律网平台系信息存储空间服务提供者,未对用户内容进行编辑、修改或推荐。该内容与本站其他内容及广告无商业关联,亦不代表本站观点或构成推荐、认可。如发现侵权、违法内容或权属纠纷,请按《平台公告四》联系平台处理。